Abbiamo attraversato la pandemia, ma non abbiamo imparato nulla. La politica è diventata un algoritmo che cerca consenso, mentre il mercato – cinico ma coerente – continua a scrivere la trama del mondo.

C’è stato un momento, tra il marzo e l’aprile del 2020, in cui il mondo si è fermato. Le strade vuote, le città immobili, il silenzio al posto del traffico. Per un istante, abbiamo creduto che la Storia ci stesse offrendo una seconda possibilità. Parlava di “nuova umanità”, di “solidarietà ritrovata”, di “ripartenza consapevole”. È durata meno di una connessione su Zoom.

Forse non era la storia giusta, quella che sognavamo di scrivere. Ma era comunque una storia da cui avremmo potuto imparare qualcosa.

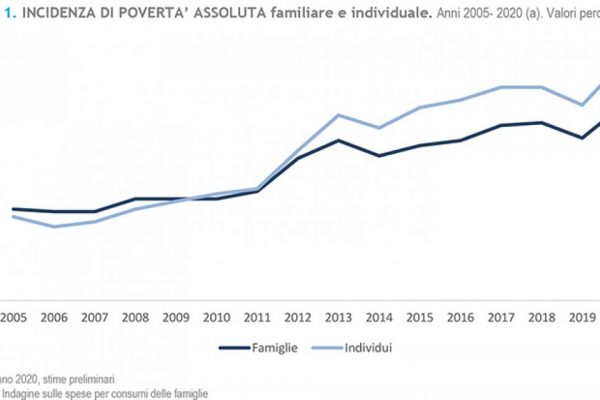

Cinque anni dopo, i numeri raccontano un’altra verità. Il debito pubblico globale è cresciuto del 40%, le emissioni di CO₂ hanno superato i livelli del 2019 già nel 2022, e l’1% più ricco del pianeta controlla oggi il 45% della ricchezza mondiale. Le Borse, intanto, continuano a toccare nuovi record. È la prova che abbiamo imparato tutto, tranne la lezione.

La pandemia doveva insegnarci fragilità. Ci ha addestrati, invece, all’oblio. Abbiamo ripreso a correre come prima, forse più di prima, ma senza una meta. Il treno dell’economia globale è tornato a sfrecciare, solo che ora sembra senza macchinista.

Politica: il fantasma dell’agire

Un tempo era la politica a guidare i processi, a fissare gli orizzonti. Oggi è ridotta a un servizio clienti del sistema economico: gestisce emergenze, commenta le decisioni altrui, rincorre i sondaggi.

Quando le Borse scendono, i governi tremano. Quando le piattaforme tech spostano capitali più grandi del PIL di molti Stati, i ministri cercano rifugio nei social network.

In Europa, i veri arbitri del gioco sono i rating e le banche centrali. Negli Stati Uniti, le campagne elettorali costano miliardi e sono finanziate dalle stesse corporation che dovrebbero essere regolate. La politica non decide più: reagisce. E la reazione, per definizione, arriva sempre in ritardo.

Il mercato, almeno, non mente

Non è un complimento, è una constatazione. Il mercato ha un solo obiettivo: il profitto. È brutale, ma coerente. È spietato, ma razionale.

La politica, invece, che cosa insegue davvero? La crescita? Non sa come generarla. L’equità? Non sa misurarla. Il consenso? Forse sì, ed è proprio questo il problema.

Oggi la sopravvivenza elettorale è l’unico progetto di lungo periodo che la politica conosca. È diventata gestione dell’immediato, un eterno presente senza direzione.

E allora, la domanda è scomoda ma inevitabile: se il mercato è almeno un sistema coerente di incentivi, e la politica non lo è più, chi dei due ha davvero torto?

Forse il capitalismo ha vinto non per forza, ma per vuoto. Non perché sia giusto, ma perché è rimasto l’unico linguaggio che ancora capiamo: quello del rendimento.

La resa del pensiero pubblico

Durante la pandemia abbiamo affidato alla politica il compito più alto, proteggerci. Ma il potere reale si è spostato altrove: nei dati, nelle piattaforme, nei fondi che investono dove gli Stati non arrivano più.

La politica si è trasformata in storytelling, in intrattenimento civile.

Il mercato, invece, non racconta: calcola. E vince.

Non so se sia un bene o un male. Forse è solo inevitabile.

Abbiamo attraversato la tempesta e ne siamo usciti come prima, solo più stanchi e più dipendenti dai numeri.

La verità è che il mondo non è guarito: ha solo imparato a convivere meglio con la propria malattia.

Una via d’uscita (forse)

Ogni malattia, anche quella del mondo, comincia a guarire quando smettiamo di negarla.

Il capitalismo globale, la politica impotente, la società distratta: non sono entità esterne, ma il riflesso di ciò che siamo diventati.

La cura non verrà dall’alto, non da un governo, né da una banca centrale, né da un algoritmo che promette efficienza.

La cura, se esiste, è nella micro-politica del quotidiano: nell’economia reale che torna a produrre valore, non solo denaro; nelle comunità che scelgono di cooperare invece di competere; nel ricominciare a parlare di giustizia come di una parola viva, non di un hashtag.

Forse serve un’economia della misura, una politica che torni a dire “non tutto è mercato”, un’educazione che ci renda meno influencer e più cittadini.

Non cambieremo il mondo con un decreto né con un tweet, ma possiamo cambiare il modo in cui lo abitiamo. È poco, sì, ma è già un inizio.

Ogni organismo intelligente sa che la febbre non è solo un sintomo: è anche una difesa.

Forse questo tempo di confusione è la nostra febbre, il corpo del pianeta che cerca di curarsi da solo, mentre noi lo scambiamo per rumore.

Guarire non significa tornare come prima, ma riscrivere il patto: tra capitale e lavoro, individuo e comunità, tecnologia e libertà.

La ricchezza, senza dignità, è un deserto. Il futuro non va previsto: va progettato.

Frans de Waal (etologo e primatologo olandese, ha dedicato la vita a mostrare quanto l’empatia e la cooperazione siano radici profonde della natura animale e umana) ci ha insegnato che la cooperazione non è un lusso morale, ma una condizione naturale.

Le sue osservazioni sui bonobo e sugli scimpanzé mostrano che l’empatia precede la legge: prima di sapere cosa sia “giusto”, gli esseri sociali sentono il bisogno di equilibrio e reciprocità.

L’uomo, come diceva de Waal, è “moralmente inclinato”: dimenticarlo è l’origine di ogni cinismo economico.

Una società liberale degna deve ripartire da qui: dalla fiducia nella capacità dell’individuo di scegliere il bene non per imposizione, ma per convinzione.

Serve un’economia che premi l’iniziativa senza esaltare la predazione; un mercato regolato non dal sospetto, ma dalla trasparenza; una politica che crei le condizioni perché talento e responsabilità possano emergere.

La libertà, se vuole sopravvivere, deve riconoscere il suo fondamento morale: nessuno prospera da solo.

Come nelle colonie di primati studiate da de Waal, anche le società umane più efficienti sono quelle in cui la competizione è temperata dalla cura, e il successo individuale rafforza, invece di indebolire, il gruppo.

Guarire, allora, significa rimettere in equilibrio libertà ed empatia: una libertà che crea, non che consuma; un mercato che unisce, non che scarta; una politica che ispira fiducia, non che la compra.

Il futuro non sarà scritto da chi grida più forte, ma da chi saprà riconoscere l’altro come parte della propria stessa sopravvivenza.

Perché, come ricorda de Waal, “la moralità non è un’invenzione umana: è la nostra eredità evolutiva”.

Si è laureato in Banking and Finance presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, da molti anni lavora nel mondo della finanza tra Londra, Milano e Parigi. È membro del BNP Innovators Program, iniziativa dedicata allo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica nel settore bancario. Appassionato di economia, tecnologia e politiche pubbliche, partecipa attivamente a iniziative di volontariato e di partecipazione politica.