Nelle aree di confine tra il Friuli e la Slovenia, dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943 e l’occupazione nazista, il contrasto tra le diverse anime della Resistenza emerse in modo drammatico, come dimostra l’eccidio di Porzûs. Tommaso Piffer, in Sangue sulla Resistenza. Storia dell’eccidio di Porzûs, Mondadori, 2025, si è accostato a questa tragica “storia di frontiera”, descrivendo come, in quel luogo, si intrecciarono, scontrandosi, passioni ideologiche e rivendicazioni nazionali. Nella sua indagine vengono messe in luce le ambiguità che fecero da sfondo alla vicenda, impedendo di giungere a una chiara identificazione dei responsabili.

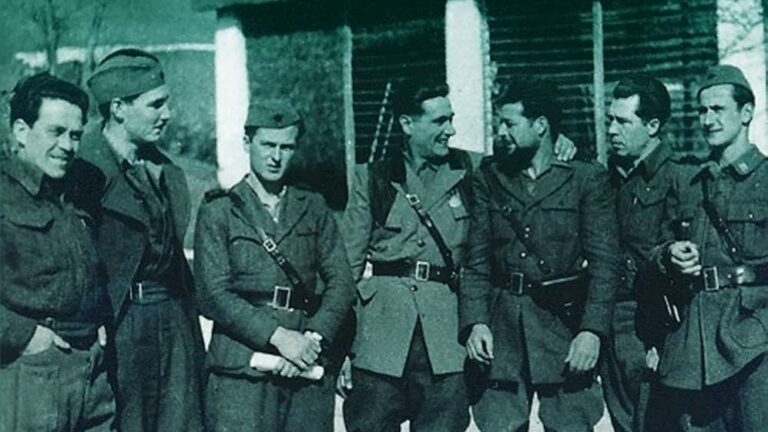

Porzûs si colloca nell’ambito di una netta contrapposizione tra la divisione Garibaldi Natisone, che faceva capo al PCI, e i partigiani della brigata Osoppo, prevalentemente democristiani e liberali. Nel 1944, gli sloveni miravano al controllo delle zone di confine e premevano perché i loro compagni italiani riconoscessero il comando del IX corpo jugoslavo. Se la Garibaldi Natisone accettò di collaborare, la Osoppo rivendicò la sua autonomia, ritenendo che quella alleanza avrebbe implicato l’adesione a una ideologia che non condivideva e l’accettazione dei progetti annessionistici sloveni. Questa decisione provocò una dura reazione, tanto fra gli sloveni, quanto fra i partigiani della Garibaldi Natisone, che accusarono ingiustamente la Osoppo di collusione con i nazifascisti. Il 7 febbraio del 1945, il comandante della Osoppo, Francesco De Gregori, il delegato politico, Alfredo Berzanti, e una ragazza che collaborava con loro, Elda Turchetti, furono assassinati. Fra i quattordici partigiani della Osoppo, prelevati e poi uccisi, vi era anche il fratello di Pierpaolo Pasolini, Guido.

Dopo la guerra, dall’inchiesta della magistratura emersero gravi responsabilità a carico di dirigenti del PCI e della Garibaldi Natisone e vennero condannate 43 persone, alcune delle quali fuggirono in Jugoslavia e in Cecoslovacchia. Rimase tuttavia senza risposte la domanda su chi avesse ordinato di compiere la strage a Mario Toffanin, riconosciuto come il principale responsabile, in quanto comandante della I Brigata GAP (Gruppi di azione patriottica legati del PCI). Non era chiaro se l’ordine provenisse dalla federazione comunista di Udine o dalla Garibaldi Natisone, che, collaborando con gli sloveni, non poteva avallare la linea di De Gregori. Piffer sottolinea come nel PCI prevalse la tesi secondo cui Toffanin avesse agito autonomamente. Un coinvolgimento del partito avrebbe infatti fornito argomenti a quanti accusavano i comunisti di subordinare gli interessi nazionali all’internazionalismo proletario, ed era necessario dimostrare, invece, che, per loro, la difesa del Paese era sempre stata prioritaria. Il percorso giudiziario, che si avviò nel 1945, in seguito a una denuncia della Osoppo, si concluse nel 1960 e fu molto travagliato, coinvolgendo i tribunali di Brescia, Lucca, Firenze, per giungere alla Cassazione e concludersi infine a Perugia, con un’amnistia. Piffer pone in evidenza la testimonianza di Giovanni Padoan (già condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a trenta anni di reclusione come mandante dell’eccidio), commissario della Garibaldi Natisone, che, in sintonia con il PCI, attribuì inizialmente l’intera responsabilità a Toffanin. In seguito, contraddicendosi, additò come mandante il segretario della federazione comunista di Udine, e accusò poi, negli anni Ottanta, il IX Corpo jugoslavo. Quest’ultima versione, confermata nel 2001, divenne la spiegazione comunemente accettata e fu accolta con favore, commenta Piffer, tanto dagli eredi del PCI, che ritenevano fosse stata fatta giustizia, escludendo le responsabilità del partito, quanto dagli eredi della Democrazia Cristiana, che vedevano riconosciuto il sacrificio della Osoppo nella difesa dei confini italiani.

L’obbiettivo jugoslavo era duplice, scrive Piffer: “uno nazionale, la riunificazione di tutti gli sloveni in un unico stato, e uno politico, l’espansione della rivoluzione socialista che il movimento guidato da Tito stava realizzando con la forza in tutto il paese”. Nel clima dei nuovi equilibri internazionali che si stavano delineando, Tito fu poi costretto dagli Alleati e anche da Stalin, a fare un passo indietro, ma di questo né la Osoppo né la Garibaldi Natisone erano a conoscenza. Per i comunisti sloveni, fa notare Piffer, le zone annesse alla Jugoslavia avrebbero beneficiato di un sistema politico sicuramente più avanzato rispetto a quello che si sarebbe instaurato in Italia e, a tal proposito, il commissario politico del IX Corpo, Viktor Avbelj, cercò di convincere Padoan, sostenendo che in quei territori si combatteva una lotta “contro la reazione mondiale”, nella quale i compagni italiani non avrebbero potuto essere che loro alleati. La prospettiva rivoluzionaria dei partigiani jugoslavi rappresentava un grande richiamo, ma rischiava di esporre il partito all’accusa di tradimento verso l’Italia, in un momento in cui il PCI non voleva mostrarsi come una forza antisistema. Palmiro Togliatti, precisa Piffer, non intendeva, al tempo stesso, deludere Tito, e sei mesi dopo la Svolta di Salerno (concordata con Stalin), decise ambiguamente, nell’ottobre del 1944, di appoggiare l’occupazione della Venezia Giulia da parte degli jugoslavi. Provocò in tal modo la rottura di quel fronte comune in cui, nello spirito del CLN, si erano riconosciuti tanto i partigiani della Osoppo, quanto quelli della Garibaldi Natisone, che, facendo poi causa comune con gli sloveni, lasciarono prevalere la fedeltà ideologica sull’alleanza con le altre componenti del fronte antifascista. L’eccidio di Porzûs, scrive Piffer, non può allora ricondursi solo alla situazione del fronte orientale, ma è connesso alla stessa storia del PCI “e della sua lunga e difficile transizione dalla prospettiva insurrezionale a quella democratica”. Piffer individua, in Porzûs, un crocevia, in cui si manifestano tre fratture fondamentali della storia del Novecento. La prima è rappresentata dalla lotta contro il fascismo, in cui affiora la distanza tra la componente liberale e quella comunista, ostile tanto al fascismo quanto alla liberaldemocrazia. La seconda riguarda i nazionalismi, in quanto italiani e sloveni combattevano per il controllo dello stesso territorio. La terza si identifica con il conflitto fra opposte ideologie e con le tensioni interne allo stesso movimento comunista. Per i comunisti jugoslavi che, come gli italiani, erano una sezione dell’Internazionale comunista, vi era infatti una coincidenza tra le motivazioni nazionali e quelle ideologiche, coincidenza che non poteva più essere accettata dal PCI.

Riprendendo la prima delle fratture descritte da Piffer e il suo riferimento alla lunga transizione verso la democrazia intrapresa dal PCI, si deve riconoscere che il percorso è stato decisamente travagliato. La condanna togliattiana dei liberali e dei socialisti che si dichiaravano antifascisti, prendendo però le distanze dal comunismo, si è infatti sempre espressa con toni di particolare livore, non solo nella lotta politica, ma anche sul fronte culturale. Nel giugno del 1944, su “Rinascita”, il Migliore, così accogliente verso i “Redenti”, che dopo la militanza fascista si erano convertiti al comunismo, accusò Croce di essere stato un “campione della lotta contro il marxismo […] all’ombra del littorio”, e di avere solo scagliato “ogni tanto una timida frecciatina contro il regime”. Il ritorno dei comunisti perseguitati, proseguiva, avrebbe finalmente impedito che le sue “merci avariate” circolassero ancora. Quando, nel 1950, “Il Mondo” pubblicò, a puntate, 1984 di George Orwell, Togliatti accusò la rivista di raccogliere “sedicenti liberali”, descrisse l’azionista Carlo Ludovico Ragghianti come “un pigmeo della guerra fredda” e il socialista Gaetano Salvemini, come “una persona poco seria”. Questi echi risuoneranno anche in anni a noi più vicini. Il filosofo Salvatore Veca scriveva di essersi illuso che il PCI, pur non ammettendolo, fosse diventato un partito socialdemocratico. Si accorse però che così non era, perché, nonostante molti militanti riconoscessero il fallimento del socialismo reale, era considerato ancora un tradimento abbandonare il sogno della sconfitta del capitalismo. Ecco perché la sua adesione alla prospettiva liberal di John Rawls gli attirò, poco prima del 1989, l’accusa di “traditore” della classe operaia, la stessa che gli sarebbe stata mossa, decenni prima, da un tribunale sovietico o da Togliatti.

È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.