Una decina di anni fa la casa editrice dell’Università di Cambridge pubblicò un documentato volume (mai tradotto in italiano) di un noto storico inglese, John Robertson, in cui si stabiliva un legame, intellettuale ma anche concreto e pratico (le idee e i libri circolavano con molta rapidità nella settecentesca “repubblica delle lettere), fra l’illuminismo scozzese e quello napoletano. Gli esponenti di entrambi, al contrario degli illuministi francesi, temperavano infatti il culto della Ragione con un istintivo senso storico e (almeno negli scozzesi) con una profonda venatura scettica.

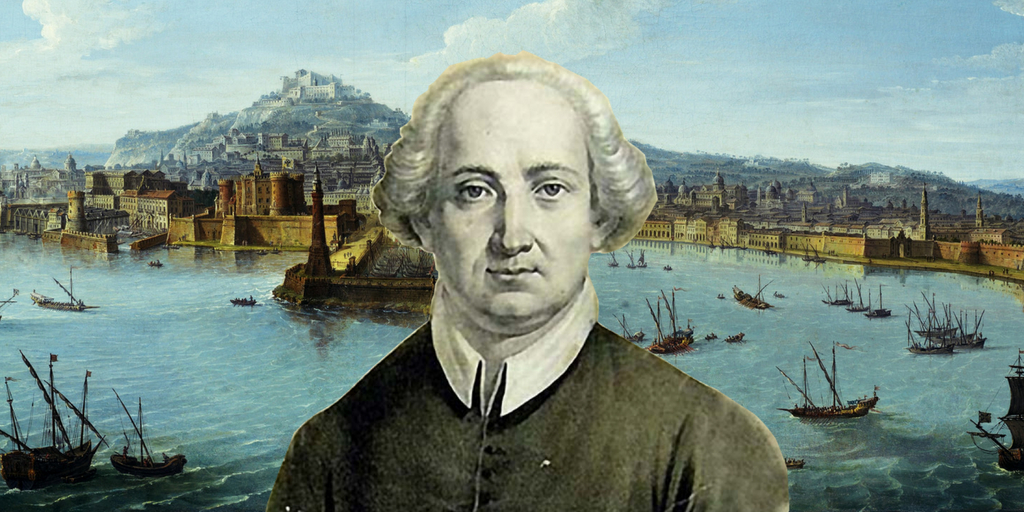

Credo che, pur con i dovuti limiti, questa tipizzazione valga anche per Antonio Genovesi, il padre dell’illuminismo napoletano. Se non proprio scettico, egli, che aveva una formazione filosofica e teologica (era lui stesso un sacerdote), anzi propriamente metafisica, era sicuramente un eclettico: possedeva una solida cultura classica, e insieme una vasta conoscenza degli autori moderni e a lui contemporanei, ma riteneva che elementi di verità fossero nel pensiero di ogni filosofo e che era saggio prendere il meglio da più parti. Quanto al senso storico, Genovesi lo aveva sicuramente appreso anche alla scuola di Giambattista Vico, che, essendosi trasferito a Napoli venticinquenne nel 1738 (era nato a Castiglione, in provincia di Salerno, il primo novembre 1713), fece in tempo a frequentare (l’autore della “Scienza nuova” sarebbe poi morto nello stesso anno in cui fu pubblicata l’edizione definitiva del suo capolavoro: il 1744).

Dalla metafisica all’economia

È ai primi anni Cinquanta del secolo che è databile quella “svolta” negli interessi di Genovesi (nell’Autobiografia egli parlerà di “sbalzo”) che lo porterà rapidamente a tralasciare gli studi di metafisica e teologia e ad occuparsi quasi esclusivamente di economia. Certo, si trattava della scienza del momento, legata all’intensificarsi dei commerci e allo sviluppo economico degli Stati europei, ma l’affermarsi dell’economia era il portato anche, più radicalmente, dello spirito immanentistico commesso all’età moderna (Benedetto Croce avrebbe parlato della “scoperta” settecentesca delle due “scienza mondane”, cioè l’estetica e appunto l’ economia). Napoli, città di porto e cosmopolita per quanto con un retroterra arretrato e semifeudale (la vasta provincia del Regno borbonico), partecipava in pieno al moto di idee che da Parigi alla Gran Bretagna percorreva l’Europa: l’abate Ferdinando Galiani, altro esponente di spicco dell’illuminismo partenopeo, nel 1751 aveva pubblicato il trattato Della moneta che gli avrebbe presto dato fama europea. Genovesi, da parte sua, da un lato, concludeva nel 1752, con la pubblicazione dell’ultimo tomo, il suo trattato di Metafisica, che non pochi problemi gli aveva dato con la censura regia e soprattutto ecclesiastica; dall’altro, maturava delle idee del tutto nuove sullo scopo della sua attività di studioso che ne avrebbero fatto in poco tempo, come lui stesso ebbe a dire, da filosofo e metafisico un “mercatante”. In questo processo lo agevolò certamente l’essere entrato a far parte del circolo, e anzi nelle grazie, di un illuminato mercante e mecenate toscano trapiantato a Napoli, Bartolomeo Intieri. Il quale, consapevole, nello spirito dei lumi, della necessità di formare una classe dirigente su idee nuove e praticamente utili, finanziò e affidò al nostro una cattedra di “meccanica e economia” all’Università di Napoli (probabilmente la prima cattedra di economia al mondo). Il 5 novembre 1754, con grande successo, parlando a braccio, Genovesi tenne la memorabile prolusione con cui inaugurava il suo corso, le cui idee sistemò poi nel Ragionamento sul commercio in generale (1757) Le sue Lezioni di commercio o sia d’economia civile, pubblicate per la prima volta nel 1765, diventeranno un classico e saranno tradotte e discusse in mezza Europa.

Un’economia alternativa a quella classica?

È difficile, almeno per me, giudicare la validità e forza delle idee economiche di Genovesi, né tantomeno la loro possibile “attualità”: un tema, quest’ultimo, che il senso storico mi porterebbe a consigliare di affrontare con molta cautela. Non manca però chi (ad esempio Stefano Zamagni), mutuando da Genovesi e dagli altri illuministi napoletani l’espressione “economia civile”, vede oggi nelle sue idee un’alternativa al pensiero economico puro o classico, basato sull’idea di un homo aeconomicus inteso a perseguire razionalmente il proprio interesse. In effetti, è sicuramente vero che i temi etici nel pensiero di Genovesi si intrecciano a quelli più propriamente economici e finiscono per dare ad essi il tono e la sostanza. È pur vero, tuttavia, che, stando almeno a certi passi delle sue opere, la natura non meramente altruistica dell’uomo gli era, senza moralismi di sorta, molto chiara.

Tanto che lo stesso concetto di “reciprocità” che, secondo lui, è alla base dello scambio mercantile, conserva a mio avviso un che di utilitaristico che non lo discosta troppo dall’impostazione che sarà data qualche decennio dopo di lui da Adam Smith. Anche l’autore della Ricchezza delle nazioni (1776) aveva, fra l’altro, parlato della “fiducia” (“pubblica”) che è alla base del rapporto economico, occupandosene nell’opera filosofica che è da considerarsi come la premessa teorica del suo capolavoro: la Teoria dei sentimenti morali (1759). Mi sembra che ci troviamo di fronte a motivi propri dell’epoca, di un periodo in l’economia non aveva del tutto sviluppata quell’autonomia dalle altre scienze che è stata poi, nei secoli a seguire, il motivo del suo successo ma anche della sua crisi attuale.

Tipicamente illuministico è anche il tema della “felicità”, che, sulla scia di Genovesi, gli illuministi napoletani hanno sviluppato e diffuso nel mondo (di esso se ne trovano echi evidenti, per il tramite di Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin, nella stessa Costituzione americana). Anche in questo caso, il pensiero di Genovesi, legato in senso stretto alle virtù morali e civili, non presenta quegli aspetti utilitaristici che ritroveremo in seguito fra gli economisti.

Ad ogni modo, a me sembra particolarmente interessante considerare anche la concezione della cultura e dei fini o dello scopo del lavoro intellettuale che aveva il nostro e che, anche per questa parte, lo trova completamente aderente allo spirito del suo tempo, cioè all’illuminismo. Il riferimento in questo caso è soprattutto il Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, che egli compose nell’autunno del 1753 nella casa di villeggiatura di Intieri dalle parti di Vico Equense e pubblicò l’anno dopo poco prima che iniziassero i suoi corsi di economia. In esso egli prese di mira i filosofi, e i “cento e cento altri dialettici e metafisici” che, “per sette e più secoli…fecero a gara a chi potesse essere più ferace in inutili immaginazioni ed astrazioni”. Il loro compito sarebbe stato invece quello di dare “rischiaramento e aiuto” ai popoli e soprattutto ai governanti che avrebbero dovuto guidare gli Stati secondo i dettami della pura ragione.

Come si vede, qui c’è una netta presa di distanza da quegli interessi metafisici che lo avevano impegnato, quasi come per liberarsene con cognizione, nella prima fase della sua attività. Il rapporto fra scienza e prassi è stabilito in maniera netta: le scienze da preferire e studiare saranno quelle utili a migliorare e a “incivilire” il popolo umano. In effetti, la scienza scopre, da una parte, certe “verità” nella realtà e, dall’altro, le propone ai saggi legislatori del “dispotismo illuminato” che le “applicano”, anche con l’ausilio della tecnica, all’azione. Questa concezione del mondo come un libro che noi dobbiamo solo leggere e interpretare (secondo l’espressione di Galileo Galilei), della verità come “rispecchiamento” e della prassi come “applicazione” è quella che successivamente il pensiero occidentale post-illuministico metterà per lo più in discussione. Essa, infatti, tendenzialmente, lascia poco spazio alla libertà, cioè all’inventiva e imprevedibile creatività umana. Da un lato, Marx tenderà di risolvere le contraddizioni teoriche immediatamente nell’agire pratico (“non si tratta di capire il mondo ma da trasformarlo”); dall’altra, i liberali tenderanno a scindere l’attività culturale, per sua natura disinteressata, da quella pratica volta a raggiungere un fine di utilità.

L’enorme fiducia nella cultura, istillata nei napoletani da Genovesi e a seguire dagli altri esponenti della cultura illuministica cittadina (lo stesso Filangieri, Francesco Maria Pagano o il suo allievo prediletto Giuseppe Maria Galanti) avrà, anche simbolicamente, il suo esito finale nel fallimento della rivoluzione napoletana del 1799. Una classe politico-intellettuale che si affida alla cultura e alla morale senza fare i conti con la maturità del popolo e con la situazione in cui deve operare, constaterà amaramente Vincenzo Cuoco (allievo di Galanti) è destinata a fallire e a rimanere nella storia come mera per quanto nobile testimonianza. Ovviamente, Genovesi non fece in tempo a vedere i fumi della Rivoluzione (era morto a napoli il 22 settembre 1769) ma nella sua personalità si rispecchiano in maniera così tipica i pregi e le virtù del suo tempo, molto più che in altri pensatori stranieri, che, per noi italiani, è veramente assurdo non conoscerne e aver dimenticato la sua lezione.

Corrado Ocone, Il Dubbio 25 agosto 2018