Il prisma deformato dell’assetto repubblicano-costituzionale

Tentare ricostruzioni storiografiche su quadranti storici affatto diversi sotto il profilo spaziale e/o temporale al fine di poterne cogliere aspetti di similitudine concettuale o ideologica, è sì operazione assai ardua, che però potrebbe anche condurre a prospettazioni storicamente attendibili, fors’anche del tutto insospettate e – perché no? – dotate pure di certa suggestività ermeneutica e indagativa. Dunque, non gratuite concettualizzazioni storiografiche o paradigmatici processi esegetici bensì la ricerca di più convincenti ragioni interpretative nell’ambito di una tensione storiografica che, esplorando a fondo – senza riverenziali “timori ideologici” o ossequiose genuflessioni al politically correct in auge in un determinato momento storico, e tale potrebbe essere, come vedremo, la deferenza nei confronti dell’assetto costituzionale in atto – alcuni accadimenti storici, possa gettare piena luce su sommovimenti e su aspetti psicologici e fattuali caratterizzanti, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, la oramai mitridatizzata comunità statuale contemporanea.

Senza addentrarci troppo nella questione, il che esulerebbe dallo scopo di questo lavoro, la Teologia della Liberazione, peculiare dell’America Latina negli anni Sessanta, prese avvio dalle formulazioni di Paul Gauthier, teologo del cardinale Pierre Gerlier, arcivescovo di Lione e primate di Francia, il quale, imitando l’analisi marxista, voleva ridurre il Vangelo a uno strumento di emancipazione e rivendicazione sociale, enunciazioni che sfociarono poi nel documento redatto da Helder Camara, vescovo di Recife, incentrato sul sostegno della Chiesa alla promozione della giustizia sociale; ciò infine si tradusse, nel 1968, nella vera e propria Teologia della Liberazione, considerata in senso integrale, ossia anche temporale, come frutto della Redenzione operata da Cristo. Dal 1971 al 1976 videro la luce vari lavori – da “Teologia de la Liberatiòn” di Gustavo Gutierrez a “Teologia della Liberazione” di Hugo Assmann, da “Gesù Cristo liberatore” di Leonardo Boff a “Cristologia dell’America Latina” di Jon Sobrino – che avevano tutti in comune alcune tesi di fondo. Il canone architettonico era quello del mistero della povertà, il principio ermeneutico era costituito dall’analisi socio-economica di stampo marxista, il criterio di verità era l’ortoprassia, ossia la correttezza del modo per produrre la liberazione dell’oppresso. La fede, dunque, acquistava una prevalente valenza politica, cosicché la Redenzione veniva estesa anche alle realtà temporali e Cristo diventava de facto un Redentore anche sociale. Siffatto contesto religioso/ideologico implicava che la Chiesa dovesse occuparsi più che della salvezza dell’anima soprattutto della liberazione totale dell’uomo e il mezzo per realizzare la liberazione altro non poteva essere che la lotta di classe e in genere l’abbattimento dell’ordine esistente. Un integralismo utopistico, quindi, da cui poteva germogliare ogni tipo di violenza: lo stesso drammatico esito del marxismo, qui trasposto in chiave religiosa.

Per fortuna che in quel periodo ci sia stato un Papa polacco, Giovanni Paolo II, del tutto immune dal contagio della Teologia della Liberazione – che aveva infettato quasi tutti i prelati dell’America Latina – e che il primo teologo della curia giovanpaolina fosse Joseph Ratzinger, un vero esponente del riformismo teologico conciliare e non certo un pensatore prezzolato, il quale, ravvisando l’inconciliabilità tra materialismo dialettico e trascendenza cristiana, pervenne alla demistificazione dell’ingenua convinzione che il Cattolicesimo potesse liberare il socialismo dagli elementi marxisti.

Valga, a titolo conclusivo, la considerazione che Papa Bergoglio, formatosi nel ramo ortodosso della Teologia della Liberazione, nella fattispecie della Teologia del Popolo, con la sua anima politica d’impronta peronista, si è sì adoperato per depurare la Chiesa dal “riduzionismo socialista”, ma ha finito comunque per rivalutare uomini e temi della Teologia della Liberazione ritenendoli solo politicamente depotenziati. Ereditando da siffatta Teologia quantomeno il pauperismo, trovano spiegazione certe sue tendenze terzo/quartomondiste in tema di immigrazione o altri orientamenti in campi ben lontani dall’impegno sociale della Chiesa, non accorgendosi del fatto che questi filoni di pensiero, che fanno capo alla sinistra mondialista, non servono affatto a liberare i poveri.

Non è casuale né artificioso il richiamo sopra delineato alla Teologia della Liberazione e alle sue virulente prospettazioni, in quanto è proprio sul terreno avvelenato di utopie cha hanno in sé, per comunanza, l’una l’integralismo religioso, l’altra il fanatismo politico-ideologico, che si è radicata e continua a produrre i suoi frutti venefici la mitologia antifascista e resistenziale del nostro Paese.

V’è infatti che “l’esproprio proletario” del mito resistenziale e dei suoi valori – operato da una, ora più che mai, rancorosa Sinistra, affetta da un sovraccarico depressivo e da una paranoide dissociazione cognitiva – come saga funzionante da scudo protettivo di questa Repubblica e che poggia unicamente sulla virtù dell’antifascismo il fondamento identitario del nostro Paese, viene da questa Sinistra difeso “a spada tratta” di fronte al pericolo di una sua possibile attenuazione nell’orbita di un revisionismo storiografico “perverso”, il cui fine ultimo sarebbe sia quello di attenuare la portata “malsana” del Ventennio che quello di accomunare tutti i combattenti della “guerra civile italiana” – e, nello stesso ambito della Resistenza, anche quelli non facenti parte delle schiere della sinistra, visti come “intrusi” – in un unico armonioso embrasson-nous. Tutto ciò porterebbe ad una umbratile ricostruzione storica in cui verrebbe automaticamente disconosciuta la superiorità morale della Resistenza e di coloro che vi hanno combattuto se inquadrati nelle file dei “rossi” e affini, escludendo i silenziosi resistenti senza connotati politici o con connotazioni diverse, così come dimostra il caso di Edgardo Sogno. Infatti, mentre Pizzoni, Parri e Pajetta incarnavano le anime politiche della Resistenza, Sogno rappresentava la Resistenza come tale. E’ noto, per inciso, che il conte Edgardo Sogno Rata del Vallino di Ponzone venne fatto arrestare, negli anni Settanta, dal giudice istruttore di Torino, Luciano Violante, contestandogli addirittura di aver organizzato un colpo di Stato in correità con i repubblichini, proprio quelli che Sogno aveva combattuto aspramente. Verso la fine degli anni Settanta, Edgardo Sogno verrà definitivamente assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”. Peraltro, il liberale Sogno, riferendosi ai comunisti, per i quali esprimeva comunque umana solidarietà come resistenti, scriveva in Guerra senza bandiera: “Ma era una solidarietà che non poteva cancellare la mia avversione per ogni certezza ideologica, per ogni fede o altre simili paralisi del cervello. Restava l’insofferenza per l’apparato, per la setta, per quel che di kafkiano e minaccioso c’è nell’ombra del Partito, per la diffidenza, l’astuzia e la duplicità, per certe angosciose e degradanti analogie con altre esperienze totalitarie.”

Sono parole che, in larga parte, potrebbero ben attagliarsi alla spettrale realtà odierna, caratterizzata da un preconcetto ostracismo ideologico ed un inappellabile giudizio tranchant nei confronti della Autorità governante in atto in virtù di un solipsismo autoreferenziale e una autorappresentazione esclusiva, una sorta di ius exludendi omnes alios quanto alla figurazione del mito resistenziale, da difendere ad ogni costo contro ogni tentativo – operato, ad avviso della Sinistra, da forze reazionarie e fascistoidi – di storicizzazione dell’antifascismo e della Resistenza consegnandola definitivamente alla storia assieme all’epopea risorgimentale o a Vittorio Veneto; ciò impedirebbe, infatti, lo sperticato uso politico dell’avvenimento come “cavallo di battaglia” , se non proprio come “cavallo di Troia” teso a scardinare il già fragile tessuto connettivo nazionale, con la sua definitiva consegna alla storia al fine di consentirne uno studio scevro da strumentalizzazione e ideologizzazione.

In realtà in questo Paese non si ravvisa alcun tentativo in atto da parte di qualsivoglia forza politica di disconoscere il valore della Resistenza né di equiparare sic et simpliciter le due opposte forze combattenti, ancorché la sua indubbia connotazione anche come guerra civile non la santifichi del tutto elevandola ad esclusivo mito fondante della nazione e unico piedistallo emotivo di massa.

Nonostante sia trascorso – abbastanza inutilmente quanto alla formazione di una vera coscienza nazionale – circa un ottantennio da quegli avvenimenti, non siamo affatto di fronte ad una ricerca di un’identità unitaria del nostro Paese, che, scavalcando odi e rancori, possa superare una volta per tutte il clima di lotta tra Guelfi e Ghibellini o tra la Repubblica di Genova e quella di Venezia, oppure tra interventisti e neutralisti al tempo del primo conflitto mondiale, tra fascisti e antifascisti, tra monarchici e repubblicani, tra “rossi” e “bianchi” e via dicendo. Ciò, peraltro, non vorrebbe dire che si debba avere necessariamente una memoria o una storia condivisa, ciò che non potrà mai rendersi possibile, ma varrebbe la pena almeno di tentare la ricostruzione di un “senso unitario” della diasporica storia d’Italia al fine di superare il deficit identitario della nostra storia nazionale.

Il fatto è però che la cultura ancora sostanzialmente gramsciana e illiberale della Sinistra nostrana – intrisa di un buonismo d’accatto teso idiotamente ad instaurare un “politically correct” che, ora più che mai, in nome di un vorticoso universalismo neo-illuministico finalizzato a delegittimare lo Stato nazionale, non ammette dissensi sulle scellerate politiche immigratorie a favore di incontrollabili orde di migranti, con tutto il suo cinico e ipocrita corteo di falsa accoglienza, o che si fa fautore di un certo tipo di maternità “globalizzata” o della fluidità di genere, ovvero del fondamentalismo ambientale o della rivoluzione alimentare e così via – non può accettare un simile principio, in quanto metterebbe decisamente in discussione la propria ricostruzione della Storia d’Italia.

Già, una ricostruzione storicistica, deterministica, la quale, anziché fondarsi sull’analisi degli avvenimenti cablata su paradigmi investigativi autocentrati sulla consecutio temporum secondo la concezione storiografica di impostazione liberale – da Benedetto Croce a Renzo De felice, da Rosario Romeo a F. A. Hayek ed altri – si risolve in schemi concettuali di tipo strutturalistico in chiave marxista e in prescrizioni comportamentali, dei categorici “dover essere”, o nella notazione del fallimento della classe dirigente, liberale-monarchica, fascista, democristiana. Cosicché, l’abbandono della vulgata azionista-gramsciana metterebbe in crisi il dogma che la Resistenza e l’antifascismo sono i veri e soli momenti identitari e basilari della nostra storia nazionale: la data fondante del nostro Stato è il 25 aprile del 1945 anziché il 17 marzo 1861 o il 20 settembre 1870!

Il possibile tradimento del mito antifascista e resistenziale, che funge soltanto da velo preservatore di questa Repubblica del Paese a più forte dose di socialismo reale di tutto l’Occidente, viene usato, dunque, come una clava ideologica e concettuale sia per tenere costantemente in allerta le così dette “forze democratiche” circa il mantenimento dello status quo, sia per lanciare, ora più che mai, accuse infamanti verso l’attuale compagine governativa, rea di attentare alla democrazia del Paese.

E’ appunto siffatto integralismo ideologico di una parte politica, attestata caparbiamente su una lunga “linea rossa” proveniente sin dalla “svolta di Salerno” del 1944 e attaccata psicoticamente alle sue insegne resistenziali-antifasciste, che continua a riverberare un alone sinistro su questa squinternata Repubblica affetta da una “malformazione congenita”, la quale, entrata ab initio, “da viva”, nella cripta dei cappuccini, si è inoltrata incautamente in un tunnel di cui non si vede la luce.

Già, un macroscopico difetto di nascita a seguito di un referendum istituzionale in cui le schede annullate furono oltre 1.500.000 e il cui responso fu proclamato con straordinaria fretta, che probabilmente avrebbe dato la maggioranza dei consensi all’istituto monarchico ove la sua preparazione si fosse potuta svolgere in condizioni imparziali di neutralità politica. Con la caduta dei Savoia era definitivamente tramontata anche un’attitudine indiscutibilmente liberale che durava da circa un secolo: iniziava così la vita di una grigia Repubblica, con tutti i suoi rituali di cartapesta non poggianti su una solida idea di unità nazionale bensì basati su una divisività proveniente da lontano e un avvelenato clima di latente guerra civile, grazie anche ai mitra dei partigiani lombardi.

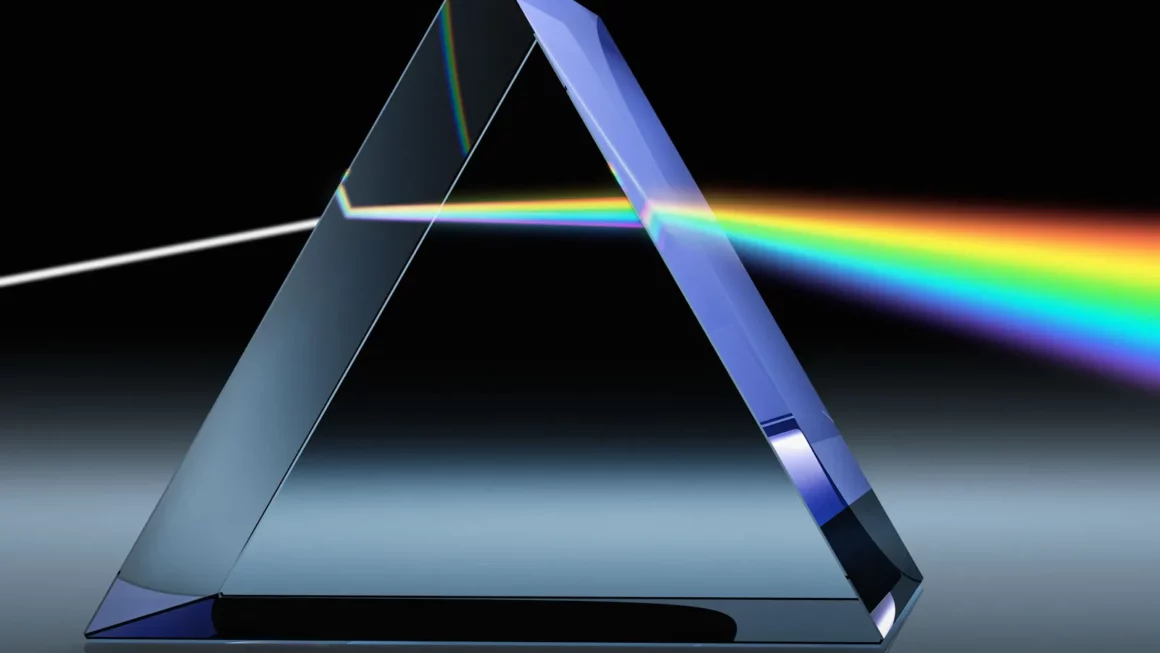

Una “deformazione prismatica”, dunque, che ben si riflette sul suo impianto costituzionale, dato come frutto superbo della vittoria del popolo e dell’epopea resistenziale, di cui però porta anche le stimmate, delle vere e proprie tare ereditarie, in quanto nata come un compromesso. Ma non nel senso di un radicato accordo sull’idem sentire de Republica, ma un compromesso negativo dovuto a motivi contingenti, un compromesso basato su equivoci e contraddizioni tra partiti – quelli della così detta “esarchia” ciellenistica – i quali avevano scopi diversi rispetto alla stessa forma di Stato – di democrazia classica o socialista – ed erano tutti, ad eccezione del partito liberale, lontani o addirittura antitetici al liberalismo classico e al costituzionalismo improntato a siffatti principi. Qui, dunque, gli equivoci della nostra democrazia, solo apparentemente liberale, ma nata in realtà da una grave sconfitta del liberalismo storico e deturpata da “voglie di topo” che le sfigurano le sembianze.

Non è questa la sede, stanti le analisi già svolte, per sottoporre a lente d’ingrandimento i passaggi costituzionali più salienti, ad iniziare dalla retorica del lavoro per finire ai diritti individuali, per vari aspetti straordinariamente somiglianti alla coeva Costituzione dell’allora Unione Sovietica.

Si sa che criticare la Costituzione è come dir male di Manzoni o di Garibaldi, ma appiattirsi su una visione manichea a sua difesa – così come spesso accade anche da parti avverse alla Sinistra, allorquando la si definisca “la più bella o la più civile del mondo” o si parli del dovere di fedeltà di cui all’articolo 54 – vuol dire trasformare un mero strumento di propaganda di valori piuttosto che di garanzia di diritti in un oggetto para-religioso, da salotto buono della nomenklatura sinistroide.

Affermava Gaetano Salvemini sugli antefatti costituzionali: “Da quelle scempiaggini sta per uscire la costituzione più scema che sia mai stata prodotta dai cretini di tutta la storia dell’umanità”!

Forse quelle innanzi delineate sono riflessioni da “matto” tardo idealista “in libera uscita, ma valga a tal fine la citazione crociana “… in un popolo ci vogliono i politici attuali e quelli non attuali, e se i primi sono giudicati savi e i secondi matti, ci vogliono i savi e i matti. E guai ai popoli che hanno solo i savi, perché spetta di solito ai matti porre e coltivare i germi della politica a venire”.

Francesco Giannubilo, laurea Scienze Politiche ed ex dirigente della P.A., si occupa di studi storico-politici dell’età contemporanea. Pubblicista su testate provinciali e su “l’Opinione delle Libertà” nazionale, dopo la ricerca “Aspetti della politica italiana 1920-1940” (2013), il saggio “DALLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA ALLA DEMOCRAZIA LIQUIDA (O LIQUEFATTA?)” (2015).

Ha pubblicato: “L’ITALIA CHE (NON) CAMBIA (2010), assieme di considerazioni etico – politiche sull’impossibilità del riformismo in Italia; “1848-1870 IL RISORGIMENTO INCOMPIUTO” (2011), una riflessione sullo sviluppo storico in Italia in termini di continuità con il processo risorgimentale; “1939-1940 IL MONDO CATTOLICO ALLA SUA SVOLTA?” (2012), un profilo critico sugli atteggiamenti del mondo cattolico dagli inizi del Novecento fino all’entrata in guerra dell’Italia.