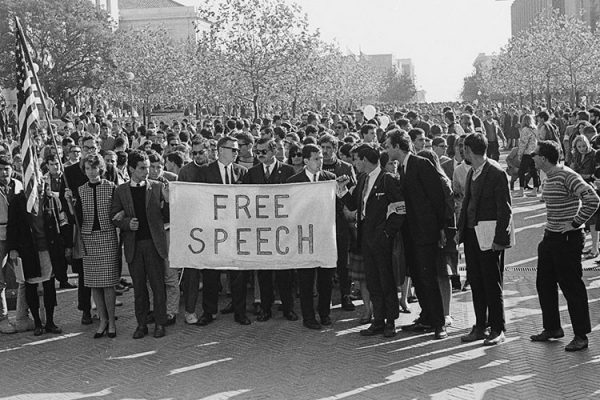

Ogni sistema, anche il più maturo, arriva a un punto in cui deve riscrivere le proprie fondamenta. L’Italia ci arriva, come sempre, un po’ in ritardo. Ma il referendum sulla giustizia è una di quelle rare occasioni in cui la politica, per errore o per destino, sfiora una questione strutturale: come un Paese produce fiducia. La giustizia non è solo un insieme di norme o di procedure; è una componente del capitale istituzionale, la forma concreta della fiducia. Un sistema giuridico efficiente riduce il rischio, abbassa i costi di transazione, attrae investimenti, incentiva l’innovazione. Quando invece la giustizia è lenta, ambigua o autoreferenziale, diventa una tassa occulta sul capitale produttivo. Le imprese non innovano, gli investitori non rischiano, il credito si contrae. Il risultato non è solo stagnazione economica, ma una forma più profonda di paralisi: quella che erode la fiducia nei meccanismi stessi della crescita. La separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica non è una questione corporativa o di potere, ma una riforma di ingegneria istituzionale. Serve a eliminare ambiguità, conflitti d’interesse e zone grigie che, in ogni sistema complesso, si traducono in inefficienza. È lo stesso principio economico che regola la separazione tra politica monetaria e politica fiscale, tra auditing e management, tra chi prende rischio e chi lo regola. Le economie più solide non sono quelle dove i poteri collaborano di più, ma quelle dove i poteri si controllano meglio. Nessuno può essere al tempo stesso arbitro e giocatore. Le opposizioni hanno ragione a leggerla come un fatto politico; la maggioranza ha ragione a rivendicarne il valore simbolico. Ma la vera posta in gioco è più profonda: la credibilità istituzionale come capitale nazionale. La fiducia non è un sentimento, è un asset. E nel mondo globale, la fiducia ha un tasso di rendimento misurabile: nei tassi d’interesse, nei flussi di capitale, nella propensione al rischio degli operatori economici. Dove la giustizia è prevedibile, i mercati scontano meno rischio; dove è arbitraria, il capitale pretende una rendita di sicurezza. È in questo senso che la giustizia è già economia. Le civiltà non crollano quando finiscono le risorse, ma quando si consuma la fiducia nei meccanismi che le distribuiscono. Roma non è caduta per mancanza d’oro, ma perché l’oro aveva smesso di avere un valore condiviso. È lo stesso limite che oggi attraversa le democrazie mature: la difficoltà di garantire che la legge resti più credibile del potere. Nell’epoca in cui la blockchain promette di rendere la fiducia automatica, la giustizia è l’ultima architettura umana che difende l’idea di equità come scelta, non come algoritmo. Separare le carriere, in fondo, significa proteggere questa possibilità: che la fiducia resti umana, e quindi reale. Ogni volta che il sistema giudiziario perde credibilità, il Paese paga un differenziale di sfiducia, come uno spread istituzionale. Un giudice che non decide o un processo che dura vent’anni non danneggiano solo l’imputato o la vittima: danneggiano il valore del tempo in un’economia. E il tempo, oggi, è la moneta più preziosa. Il tempo di una decisione giusta è il tempo della crescita. La politica deve giocare il proprio gioco, perché ogni riforma passa per il consenso e ogni consenso per il conflitto.

Ma la posta in gioco, questa volta, è più alta della politica. Riguarda la capacità del Paese di allinearsi ai principi che regolano il mondo: chiarezza dei ruoli, responsabilità individuale, trasparenza dei processi. Le grandi economie non funzionano perché sono più morali, ma perché hanno istituzioni che trasformano la fiducia in produttività. E questo è, in fondo, ciò che la separazione delle carriere promette: restituire alla giustizia la sua funzione economica, quella di rendere prevedibile l’imprevedibile. La riforma non risolverà tutto, ma può essere un punto di discontinuità. Un segnale al mondo che l’Italia non accetta più di vivere nel limbo dell’ambiguità, dove la giustizia non giudica e il capitale non investe. In un’epoca in cui la competizione tra Stati è competizione di fiducia, la giustizia non è un valore astratto: è un’infrastruttura della crescita. E come ogni infrastruttura, va progettata con ingegneria, non con ideologia. La politica può permettersi di essere

partigiana. L’economia, no. Perché i mercati non votano: misurano. E ciò che oggi misurano, silenziosamente, è se il Paese ha ancora la forza di distinguere i ruoli, e quindi di meritare fiducia.

Si è laureato in Banking and Finance presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, da molti anni lavora nel mondo della finanza tra Londra, Milano e Parigi. È membro del BNP Innovators Program, iniziativa dedicata allo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica nel settore bancario. Appassionato di economia, tecnologia e politiche pubbliche, partecipa attivamente a iniziative di volontariato e di partecipazione politica.